|

126 000 IDF

Ce nom correspond aux enquêtes publiés quatre fois par

saison par Médiamétrie afin de donner les audiences des

radios en région Ile-de-France. Elles sont publiées

quelques jours après les audiences nationales alors que

les audiences des radios en régions ne sont publiées

qu'une fois en juillet.

Mais dites désormais EAR (Etude Audience Radio).

Illustration : Médiamétrie

Pour aller plus loin...

126000 Radio, mode d'emploi

| Audiences |

|

|

|

|

126 000 RADIO

Ce nom correspond aux enquêtes publiés quatre fois par

saison par Médiamétrie afin de donner les audiences des

radios nationales.

Mais dites désormais EAR (Etude Audience Radio).

Illustration : Médiamétrie

Pour aller plus loin...

126000 Radio, mode d'emploi

| Audiences |

|

|

|

|

ADULT CONTEMPORARY

Cette expression anglaise est

utilisée pour désigner le format musical d'une radio.

C'est l'équivalant d'un top 40 adultes c'est-à-dire des

chansons les plus populaires du moment sur la cible

adulte de la radio. |

|

|

|

|

AF

(ALTERNATIVE FREQUENCIES)

Les

autoradios affichant les codes RDS des radios sont

souvent équipés de la fonction AF pour alternative

frequencies, fréquences alternatives en français. Cela

signifie que votre autoradio va rechercher la fréquence

disponible la plus puissante et la sélectionner

automatiquement pour diffuser la station en cours. Grâce

à cette fonction, vous pouvez retrouver les stations

présélectionnées sur votre radio que vous soyez chez

vous ou à l'autre bout du pays (*). C'est elle aussi qui

vous permet d'avoir une écoute continue est optimum de

votre station lorsque vous êtes sur la route (*) pour

passer d'une fréquence à l'autre.

(*) Sous

réserve que les dites radios émettent aussi dans cette

région

Illustration : Peuleux

|

|

|

|

|

ANCHORMAN

Mot anglais qui se traduit en français par

"présentateur", l'anchorman est désormais le terme

utilisé en radio pour désigner le présentateur d'une

tranche d'information. Si en anglais l'équivalant

féminin d'anchorman, anchorwoman, existe, il n'est pas

encore utilisé en radio en France... Parce que le terme

n'est pas très élégant, pas très parlant ou parce qu'il

y a encore trop peu d'anchowomen ?

Illustration : Marc-Olivier

Fogiel sur RTL |

| |

|

|

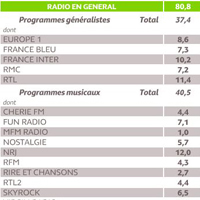

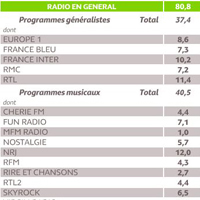

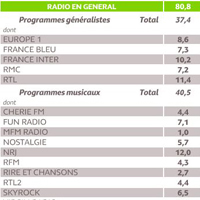

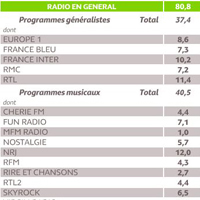

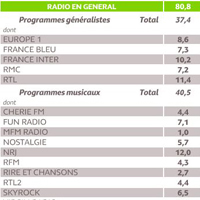

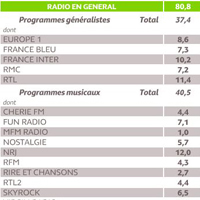

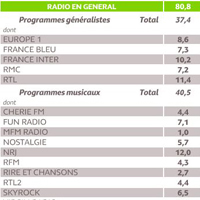

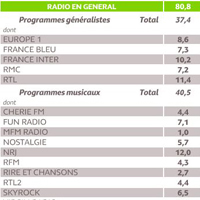

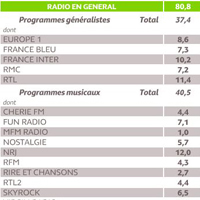

AGREGAT

En radio, un agrégat est un ensemble fictif de radios

partageant un même format de programmes ou un même style

de format de programmes. Le terme d'agrégat apparaît

principalement dans les résultats d'audience publiés par

Médiamétrie. Ainsi dans son enquête "126 000 Radio",

l'institut distingue quatre agrégats : généralistes,

musicales, thématiques et locales.

Illustration : Médiamétrie

Pour aller plus loin...

126000 Radio, mode d'emploi

| Audiences |

| |

|

|

ANNONCEUR

L'annonceur est une société, une institution, une

marque, une administration ou toute autre organisation

qui diffuse un message publicitaire ou parraine une

émission, une chronique, un jeu ou un événement sur un

média.

|

| |

|

|

AUDIENCE

L'audience est le nombre de personnes qui ont écouté un

programme radio. En France, l'audience radiophonique est

mesurée par l'institut Médiamétrie qui publie notamment

l'enquête "126 000 Radio" à quatre reprises durant la

saison selon plusieurs critères de mesures : audience

cumulée, audience moyenne, durée d'écoute par auditeur…

Illustration : Médiamétrie

Pour aller plus loin...

126000 Radio, mode d'emploi

| Audiences |

| |

|

|

AUDIENCE CUMULEE

L'audience cumulée est le critère de mesure de

l'audience radiophonique correspondant à l'ensemble des

personnes ayant écouté au moins une fois la radio dans

la journée (entre 5h00 et 24h00) ou une tranche horaire

donnée [exprimée en milliers ou en pourcentage].

Pour aller plus loin...

126000 Radio, mode d'emploi

| Audiences

Illustration : Médiamétrie |

| |

|

|

AUDIENCE MOYENNE

L'audience moyenne est le critère de mesure de

l'audience radiophonique mesuré correspondant à la

moyenne des audiences des quarts d'heure mesurés. Aussi

appelé quart d'heure moyen, ce critère donne une lecture

assez fine de l'audience d'une station émission par

émission et quasiment chronique par chronique [exprimée

en milliers ou en pourcentage].

Illustration : Médiamétrie

Pour aller plus loin...

126000 Radio, mode d'emploi

| Audiences |

| |

|

|

S'AUTOREALISER

Lorsqu'un animateur réalise en même temps son émission

qu'il l'anime, on dit qu'il s'autoréalise. C'est

notamment le cas des animateurs de tranches musicales.

Beaucoup d'animateurs ou de journalistes de radios

locales s'autoréalisent aussi.

Illustration : Nicolas Lejeune, réalisateur du "Meilleur

des réveils" de RFM (c) Peuleux

|

| |

|

|

BACK

CATALOG

Ce mot anglais désigne la partie

du catalogue des titres musicaux d'une radio non

diffusés actuellement à l'antenne. Les programmateurs en

ressortent de temps à autre des vieux tubes rentrant

dans le format musical de la station qui réintégrent la

playlist du moment pour créer la surprise ou raviver les

souvenirs de l'auditeur.

Illustration : Shutterstock nuotr

|

| |

|

| |

BALADODIFFUSION

Voir PODCASTING

sur cette page |

| |

|

|

BANDE FM

Voir MODULATION DE

FREQUENCE sur cette page |

| |

|

|

BANQUE

DE PROGRAMMES

Une banque de programmes est une

structure produisant des contenus pour les radios. Ces

contenus sont le plus souvent utilisés par des radios

locales ou des webradios qui n'ont pas les moyens

humains et/ou financiers de développer leur offre de

programmes. Mais des radios régionales ou nationales

peuvent aussi y recourir. Il existe plusieurs types de

programmes :

- des flux musicaux clés en

main,

- des chroniques (horoscope,

cinéma, télévision, bons plans, people, éphéméride…),

- des émissions (matinales,

drive, musique, talk, culture…),

- de l'information (flashes,

météo, journaux…).

Le plus souvent, ces programmes

sont produits de manière neutre mais à la demande,

certaines sociétés les personnalisent au nom de la radio

cliente.

Le plus souvent, les programmes

sont téléchargés via des interfaces par les radios

clientes (parfois quelques secondes avant leur diffusion

pour les rendez-vous d'information). Parfois, les radios

se raccrochent à une diffusion en continue.

La plupart des banques de

programmes sont des sociétés spécialisées dans ce

domaine (C&M Broadcast, A2PRL, Maxi l'air, VT Consult…)

mais il existe sortes de prestataires :

- Sophia, une filiale de Radio

France,

- des radios et webradios qui

proposent certains de leurs contenus comme RFI, Oüi FM

avec "Radio Jack",

- dDes associations comme

l'EPRA qui réunit des radios associatives productrices

de programmes,

- des structures ou des

personnes indépendantes qui proposent leurs créations

régulières ou ponctuelles comme "Maurice Radio Libre" ou

"Allô la planète".

Certaines sociétés produisant

des programmes proposent aussi du voice traking.

Illustration : studio d'A2PRL (c) A2PRL

|

| |

|

|

BONNETTE

La bonnette est un accessoire

en mousse englobant l'extrémité des micros. A la base,

les bonnettes ont une double fonction technique : elles

protègent les micros du vent en extérieur et servent de

filtres anti-pop. Aujourd'hui, les bonnettes servent

aussi de supports de communication en étant

personnalisées aux couleurs de la radio. Ainsi, lors de

photos prises en studio ou de conférences de presse

filmées, le logo de la radio est clairement visible.

Illustration : bonnettes Radio France par

Videopronet

|

| |

|

|

BOURSE JEAN-BAPTISTE

DUMAS

Créée le 16 décembre 1994 par Jacques Rigaud, PDG de

RTL, sur proposition de la société des rédacteurs de la

station, la Bourse Jean-Baptiste Dumas veut honorer et

perpétuer la mémoire du journaliste de RTL mort quelques

jours plus tôt en récompensant un étudiant de deuxième

année des écoles de journalisme homologuées. Les

candidats ont deux jours pour réaliser un reportage sur

un thème donné et le défendre devant un jury de

journalistes. Le lauréat gagne un contrat d'un an au

sein de la rédaction de RTL. La bourse rend hommage et

perpétue la mémoire de Jean-Baptiste Dumas, journaliste

de RTL décédé le 11 novembre 1994. Né en 1961 à Apt et

diplôme de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille,

Jean-Baptiste Dumas rentre à RTL en 1986 comme

stagiaire. Dès 1987, il devient reporter. En 1988, il

devient le correspondant de la station à Marseille. Le 5

mai 1992, alors qu'il commente la demi-finale de la

Coupe de France entre Bastia et Marseille, les tribunes

du stade de Furiani s'effondrent. Le journaliste est

alors grièvement blessé et plonge dans le coma durant

plusieurs semaines. Il reprend le travail à RTL après

plusieurs mois de convalescence mais décède finalement

des suites de la tragédie le 11 novembre 1994. Le 16

novembre 1994, sur proposition de la Société des

rédacteurs de RTL, Jacques Rigaud, alors PDG de RTL,

crée la Bourse Jean-Baptiste Dumas.

Illustration : remise des

trophées de la Bourse Jean-Baptiste Dumas 2015

Pour aller plus loin...

RTL |

| |

|

|

BOURSE LAUGA-DELMAS

Créée en 1961 par Europe 1, la Bourse récompense un

étudiant en dernière année de journalisme à l'issue

d'une journée d'épreuves (préparation et enregistrement

d'un flash d'information, réalisation d'un reportage,

commentaire à chaud d'un évènement d'actualité,

interview). Le lauréat se voit proposer un contrat de 6

mois au sein de la rédaction d'Europe 1. A l'origine,

cette bourse a été baptisée du nom de Francis Lauga,

jeune reporter de la station qui a péri dans un accident

d’avion en 1961. Depuis 2006, le nom d'Alain Delmas,

reporter au service Police-Justice décédé en novembre

2006, y est désormais associé. Parmi les lauréats connus

aujourd'hui, nous pouvons citer Caroline Roux, Wendy

Bouchard, Maxime Switek, Anne Le Gall, William Galibert,

Benoît Duquesne, Céline Pigalle, Antoine Cormery,

Vincent Parizot ou Christophe Delay...

Illustration : photo

officiel du lauréat 2015 de la Bourse Lauga-Delmas

Pour aller plus loin...

Europe 1 |

| |

|

|

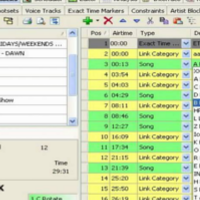

CARTOUCHEUR AUDIO

Le cartoucheur est un outil informatique qui permet au

réalisateur de mettre en attente les prochains éléments

à diffuser à l'antenne. Les éléments sélectionnés sont

visualisés sur un écran sous forme de cartouches. Chaque

colonne correspond à une voie sur la console de

réalisation. Le nombre de lignes correspond au nombre

d'éléments qu'il est possible de mettre en attente sur

chaque voie.

Illustration : cartouchier

Adeuxi

|

| |

|

|

CATEGORIES RADIO

Les radios françaises sont classées dans différentes

catégories selon leur statut juridique, leur vocation

(locale ou nationale) ou leur contenu. C'est le Conseil

supérieur de l'Audiovisuel qui les a défini, qui vérifie

ponctuellement que les radios satisfont aux obligations

liées à la catégorie d'affectation et qui autorise les

stations à changer de catégorie si elles le demandent.

Ainsi le CSA a défini cinq catégories désignées par une

lettre auxquelles d'ajoute deux catégories spécifiques.

Pour aller plus loin...

Catégories radio |

| |

|

|

CHAPÔ

Le chapô est un texte de lancement lu pour

introduire un reportage ou une séquence de l'émission.

Aussi appelé accroche, intro ou

introduction

Illustration : matériel de reportage (c) Bbeam

|

| |

|

|

CIBLE

La cible définit la catégorie de public visé par la

radio. Une cible peut se définir selon différents

critères : une tranche d'âges (jeunes, jeunes adultes,

adultes, séniors), une catégorie socio-professionnelle

(les ouvriers et employés, les cadres, les retraités…),

une appartenance ethnique ou religieuse (juifs,

musulmans, chrétiens, ultra-marins, bretons, africains,

arabes, maghrébins, asiatiques…) ou le sexe. Mais le

format peut aussi prendre en considération des notions

géographiques en visant un pubvlic plutôt urbain par

exemple ou une région particulière pour les radios

locales. C'est au travers de la cible visée par la radio

et les résultats d'audience qu'elle réalise auprès de

cette cible que les annonceurs publicitaires décident de

leur stratégie de communication. Pour prendre des

exemples extrêmes (pour ne pas dire saugrenus), Ferrari

n'ira pas faire de la publicité sur Skyrock, Playboy

n'ira pas parrainer la matinale de Chérie FM et la

boulangerie de quartier n'ira pas se promouvoir sur RTL.

La cible visée par une radio est intimement liée à son

format musical et aux formats des émissions proposées.

|

| |

|

| |

C.N.R.A.

Voir CONFERERATION NATIONALE DES RADIOS

ASSOCIATIVES sur cette page |

| |

|

|

CONFERENCE DE PRESSE

La conférence de presse est une

réunion de travail des

journalistes et présentateurs d'un média en vue de

préparer un rendez-vous d'information. Il y en a

généralement une en amont de chaque grande session

d'information. Par exemple, Europe 1 réunit ses équipes

dès 4h00 pour sa grande matinale tandis que la rédaction

de "RTL Soir" se réunit dès 9h00.

Durant cette réunion placée sous

la houlette d'un rédacteur en chef, la rédaction définit

les sujets qui seront traités durant la session

d'information, les titres principaux comme les sujets

secondaires, définit les invités à avoir par rapport à

un sujet à la une, sélectionne les sons envoyés par les

reporters, les correspondants locaux, les correspondants

à l'étranger ou les envoyés spéciaux…

Souvent, une seconde conférence

de rédaction - plus courte - a lieu après la session

d'information pour en faire le débriefing.

Illustration : RTL (c) Le Parisien

|

| |

|

|

CONFEDERATION

NATIONALE DES RADIOS ASSOCIATIVES (C.N.R.A.)

La CNRA est l'organisation représentative des radios

associatives françaises. Elle est reconnue par les

pouvoirs publics. Créée en 1991, la confédération réunie

des fédérations régionales et nationales de radios

associatives. Elle rassemble aujourd'hui 18 fédérations

de radios associatives (la quasi-totalité des

fédérations existantes) représentant 260 radios

implantées dans plus de 80 départements métropolitains

et ultramarins et animées par 10 000 bénévoles et 1 200

salariés. Depuis sa création, le Conseil s'efforce

d'être le plus représentatif possible en réunissant

l'ensemble des radios associatives quel que soit leurs

sensibilités, leurs obédiences, leurs confessions ou

courants… dès lors qu'elles ont la communication sociale

pour but. La CNRA n’impose pas de modèle. Ainsi le CNRA

accepte en son sein les radios éligibles aux aides de

l’Etat dès lors qu’elles respectent un fonctionnement

non commercial. Seules "les radios ou fédérations qui

prônent l’exclusion, la haine et le racisme" ne sont pas

admises. Toutes les radios adhérentes accomplissent des

missions de communication sociale de proximité "entendue

comme le fait de favoriser les échanges entre les

groupes sociaux et culturels, l’expression des

différents courants socioculturels, le soutien au

développement local, la protection de l’environnement ou

la lutte contre l’exclusion".

Illustration : CNRA

|

| |

|

|

COMITES TERRITORIAUX

DE L'AUDIOVISUEL (C.T.A.)

Seize comités territoriaux de l'audiovisuel (CTA)

viennent appuyer le travail du CSA à travers la France

métropolitaine et ultramarine. Ils sont consultés par

l'instance centrale dans le cadre des appels à

candidatures pour les radios. Ils réalisent aussi des

écoutes pour s’assurer du respect des engagements

souscrits en matière de programme, notamment en ce qui

concerne la réalité du programme local des services ou

les modalités de diffusion de la publicité locale ou

nationale.

Illustration : CSA

Pour aller plus loin...

CSA |

| |

|

|

CONDUCTEUR D'ANTENNE

Le conducteur est un document définissant le déroulé

d'une émission. Il est établi à la minute près et

indique au réalisateur et aux intervenants antenne

(animateurs, journalistes, chroniqueurs…) à quel moment

ils parlent, quels éléments d'habillage envoyer, les

disques à passer, l'horaires des écrans publicitaires,

les chroniques à diffuser… Le conducteur peut aussi

indiquer à l'animateur les promotions à opérer à

l'antenne (invités à venir, prochaine délocalisation,

jeux du moment…). Le conducteur est transmis

suffisamment à l'avance pour que les animateurs aient le

temps de préparer leurs interventions et pour que les

réalisateurs puissent charger les différents éléments à

diffuser depuis la banque de données. Le conducteur

antenne est aussi l'écran du logiciel informatique pour

la réalisation où apparaissent tous les éléments sonores

à diffuser par ordre de passage. Il existe aussi un

conducteur antenne spécifique aux écrans publicitaires.

Illustration : console et conducteur à Chérie FM Nantes

(c) Peuleux |

| |

|

|

CONSEIL SUPERIEUR DE

L'AUDIOVISUEL (C.S.A.)

Le Conseil supérieur de l'Audiovisuel (aussi connu sous

l'acronyme CSA) est la haute autorité de régulation de

l'audiovisuel (télévision et radio) en France. C'est une

autorité administrative publique et indépendante qui a

pour but de veiller à la bonne application de la liberté

de communication.

Illustration : CSA

Pour aller plus loin...

CSA |

| |

|

|

CONTRAT D'OBJECTIFS

ET DE MOYENS

Tous les 4 ans, l'État signe un contrat d’objectifs et

de moyens avec les sociétés de l'audiovisuel public dont

il est actionnaire. Ce contrat fixe les missions de

service public à remplir, la stratégie de développement,

le budget et le financement apporté par l'État. Avant

son adoption, chaque projet de contrat doit recueillir

les avis de plusieurs instances : le Comité d'entreprise

et Conseil d'administration de la société audiovisuelle,

le CSA, les commissions des affaires culturelles du

Sénat et de l'Assemblée nationale. A l'issue de ce

processus, le COM est adopté par le Conseil

d'administration de l'entreprise.

Illustration : Mathieu

Gallet

Pour aller plus loin...

Radio France |

| |

|

|

CONVENTION

Chaque radio souhaitant émettre en France doit signer

une convention avec le CSA, un accord prévoyant les

obligations de la station. Ces obligations sont, pour

une part, générales (respect de la législation…) et,

d'autre part, spécifiques à la radio (format du

programme, format musical…). Si la station ne respecte

pas cette convention, le CSA peut prononcer des

sanctions à l'encontre de la station.

Illustration : CSA

Pour aller plus loin...

CSA |

| |

|

| |

C.S.A.

Voir CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL

sur cette page |

| |

|

| |

C.T.A.

Voir COMITES TERRITORIAUX DE L'AUDIOVISUEL

sur cette page |

| |

|

|

DAB

Le DAB pour digital audio broadcasting

(traduction française : radiodiffusion sonore numérique)

est un système de radiodiffusion numérique développé et

standardisé dans le cadre du projet européen Eureka 147.

Commercialisé depuis 1995, il est actuellement exploité

sur plusieurs continents. Une version améliorée baptisée

DAB+ est disponible depuis 2007.

En bref, le DAB se caractérise par la transmission

audionumérique compressée (format MPEG-1/2 Layer II, du

même standard que le MP3 (Layer III) des programmes

radio. Cela permet une plus haute qualité qu'en FM. La

qualité de réception rend la radio accessible aussi

facilement à la maison et au bureau qu'en voiture ou

dans le train. Toutefois, soit le signal passe, soit il

casse comme pour la TNT.

Une diffusion par bouquet ou multiplex (plusieurs radios

sur une même fréquence) permet de proposer plus de

stations qu'en FM. L'organisation des fréquences

(synchronisation, fréquence centrale) permet

d'économiser le nombre de fréquences pour les opérateurs

et évite à l'auditeur de retenir la fréquence puisque la

recherche se fait par nom.

Le signal comprend le son mais aussi des données annexes

sous forme de textes ou d'images selon les capacités du

récepteur et la volonté du diffuseur.

Le système fonctionne aussi bien en VHF qu'en UHF ce

permet une diffusion locale, régionale ou nationale

selon les besoins. Le système est évolutif constituant

ainsi le cœur du système DMB de diffusion multimédia

vers des récepteurs nomades donc pour la télévision

mobile comme la radio numérique.

Illustration :

World DAB |

| |

|

|

DAB+

Evolution technologique du

DAB, le DAB+ a été adopté comme terme commun et européen

par les membres du formum World DAB. En France, le terme

DAB+ a remplacé le terme RNT (pour radio numérique

terrestre) fin 2018. Ce changement de nom, outre le fait

de se caler sur une dénomination internationale, a été

privilégié en France pour éviter les confusions avec la

TNT (télévision numérique terrestre) ou avec les radios

numériques diffusées sur Internet.

Illustration : World DAB |

| |

|

|

DECROCHAGE

Les radios qui disposent de plusieurs fréquences peuvent

proposer un programme spécifique sur une ou plusieurs

fréquences. Ce programme local peut se matérialiser par

des chroniques, des points météo ou info-trafic, des

journaux voir même une tranche complète avec un

animateur local. Pour les radios privées, ces

décrochages s'accompagnent d'écrans publicitaires

composés de spots pour des annonceurs locaux. Certaines

stations ont été critiquées parce qu'elles rachetaient

des radios locales afin d'étendre leur zone de

couverture réduisant les programmes locaux au strict

minimum tout en diffusant un maximum de publicités

locales. Les fréquences de la station effectuant un

décrochage sont dites actives tandis que celles qui ne

décrochent pas sont dites passives. Les modalités de

décrochage des stations sont définies dans les

conventions déposées auprès du CSA et sont régulièrement

contrôlées. Il n'est pas rare de voir le CSA rappeler à

l'ordre une station qui ne satisfait pas à ses

obligations en la matière.

Illustration : NRJ

|

| |

|

|

DÉSANNONCE

Par opposition à l'annonce,

la désannonce est le fait de parler du disque (ou d'un

autre son) qui vient de se terminer. |

| |

|

|

DISCOTHEQUE

En radio, la discothèque est

le lieu où sont conservé les disques de la station. Si

aujourd'hui, toutes les radios ont leur musique

numérisée et disponible sur des serveurs informatiques,

elles peuvent aussi toujours disposer de titres sur des

supports physiques : vinyles, CD, cassettes audio.

La discothèque de Radio France créée en 1945 comptait

plus de 450 000 vinyles et 220 000 CD en 2013. Celle

d'Europe 1 paraît moins pharaonique à côté d'elle mais

est aussi très impressionnante et mythique pour ceux qui

l'ont visité.

Illustration : Léa Crespi pour Télérama |

| |

|

|

DIRECTEUR D'ANTENNE

Le directeur d'antenne est l'un des membres dirigeants

de la radio directement placé sous l'autorité du

directeur général ou du PDG de la station. Selon le

statut (associatif, commercial…) et la taille de la

radio, le champ d'action du directeur d'antenne peut

être plus ou moins large mais globalement : Il établit

la grille des programmes, il participe au recrutement

des animateurs, Il organise les équipes nécessaires au

fonctionnement de l'antenne (réalisateurs,

techniciens…), il établit le conducteur d'antenne, il

peut participer à la mise en place d'événementiels

antenne (délocalisation, invités, jeux…).

Illustration :

Sébastien Joseph, directeur des programmes de Fun radio

|

| |

|

|

DUREE D'ECOUTE PAR

AUDITEUR

La durée d'écoute par auditeur est le critère de mesure

de l'audience radiophonique correspondant au temps passé

en moyenne par un auditeur à l'écoute de la même station

par jour [exprimée en heures et minutes].

Illustration : Médiamétrie

Pour aller plus loin...

126000 Radio, mode d'emploi

| Audiences |

| |

|

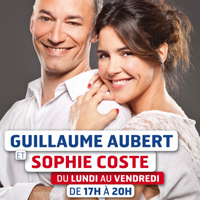

|

DRIVE

En anglais, le mot drive signifie conduire ou rouler.

Par glissement, il est devenu un terme radiophonique

pour identifier les émissions de fin d'après-midi qui

sont diffusées à l'heure où les auditeurs rentrent chez

eux. Les drive débutent au plus tôt vers 16h00 et

s'achève au plus tard à 20h00. Les radios généralistes

soignent depuis longtemps leur drive avec des émissions

de divertissement puis des sessions d'information. Les

radios locales proposent aussi souvent des rendez-vous

forts sur cette tranche notamment en terme

d'information. En revanche, sur les radios musicales

nationales, le phénomène est assez récent (2012) : il

est devenu très visible avec "Guillaume & Sophie" sur

RFM (2012-2015) et la rentrée 2015 a marqué un vrai cap

avec des émissions plus identifiées sur plusieurs radios

nationales : "#DriveRTL2" sur RTL2, Nicolas Petit sur

MFM Radio, "Le 17-20" sur RFM ou "Le 16-20" sur

Skyrock...

Illustration : "Guillaume &

Sophie" sur RFM

Pour aller plus loin...

"Guillaume et Sophie" sur

RFM |

|

|

|

|

EAR comme ETUDE

AUDIENCES RADIO

Ce nom correspond aux enquêtes publiés quatre fois par

saison par Médiamétrie afin de donner les audiences des

radios. Il y a une publication pour l'audience nationale

et une publication pour les audiences en Ile-de-France.

Auparavant, nous parlions des énquêtes "126 000 Radio".

Illustration : Médiamétrie

Pour aller plus loin...

126000 Radio, mode d'emploi

| Audiences |

| |

|

|

ENROBÉ

L'enrobé est un reportage mêlant un papier et

un ou plusieurs sons. L'enrobé peut être enregistré ou

réalisé en direct en studio pour la partie papier.

Illustration : matériel de reportage (c) Bbeam

|

| |

|

|

FAUX DIRECT

Dans la mesure où il n'est

pas toujours possible de réaliser un direct avec un

journaliste sur le terrain pour des raisons techniques,

du fait de sa disponibilité au moment du passage à

l'antenne, du décalage horaire ou pour lui éviter de

répéter son intervention à l'identique plusieurs fois

dans la journée, les radios recourent parfois au

faux-direct. Le journaliste sur le terrain enregistre

son intervention comme s'il était en direct rebondissant

sur le chapô de la personne le lançant en direct depuis

le studio.

Illustration : Xavier Yvon, correspondant d'Europe

1 aux Etats-Unis (c) Xavier Yvon

|

| |

|

|

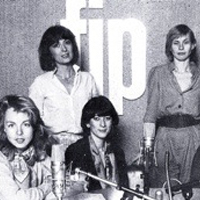

FIPETTE

Depuis sa création en janvier 1971, FIP a confié

l'animation de son antenne à des femmes. Ces animatrices

enchaînent les disques et les informations culturelles

et pratiques avec un débit lent qui les font parfois

paraître langoureuses, avec un ton naturel non dénué de

pointes d'humour inattendues... Ces animatrices sont

surnommées les Fipettes !

Illustration : Fipettes des

années 1980

Pour aller plus loin...

FIP |

| |

|

|

FORMAT RADIO

Le format radio est l'ensemble des éléments de

programmation et de règles d'antenne qui défissent

l'identité d'un radio. Le format radio, le format

musical et la cible sont intimement liés. Plusieurs

formats existent : information, musical, communautaire,

thématique et généraliste. Certains considèrent que les

radios locales constituent un format spécifique et à

part.

Nota : Il ne faut pas confondre le format de la radio et

le format de la programmation musicale.

Pour aller plus loin...

Formats radio |

| |

|

|

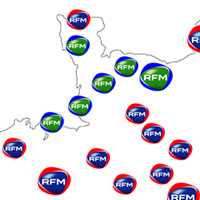

FREQUENCE ACTIVE

Les radios qui disposent de plusieurs fréquences peuvent

soit y transmettre le même programme soit opérer des

décrochages locaux. Les fréquences qui proposent un

décrochage local sont dites actives.

Illustration : carte des fréquences

actives et passives de RFM |

| |

|

|

FREQUENCE PASSIVE

Les radios qui disposent de plusieurs fréquences peuvent

soit y transmettre le même programme soit opérer des

décrochages locaux. Les fréquences qui ne proposent pas

de décrochage local sont dites passives. En général, les

auditeurs qui les écoutent entendent un programme

national (que l'on retrouve aussi sur le flux Internet)

pendant les tranches réalisées en local ou un

cache-écran pendant les flashes ou chroniques locales.

Illustration : carte des fréquences

actives et passives de RFM |

| |

|

|

GOLD

Une radio proposant un format musical gold diffuse des

disques sortis depuis plusieurs années. Elles s'opposent

aux radios dites jeunes qui diffusent essentiellement

des titres récents et à la mode. Elles diffusent donc

peu de nouveautés. Selon les radios, la plage couverte

peut être plus ou moins large et le curseur définissant

l'âge à partir duquel un disque devient gold peut aussi

varier. Le terme gold qui signifie en anglais or a été

repris par les radios françaises aux radios

d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique.

|

| |

|

|

GRANDES ONDES

(G.O.)

Les grandes ondes (Long Waves ou LW en anglais) sont

utilisées par les stations de radio en modulation

d'amplitude pour des communications à moyenne distance

(500 à 1 000 km) destinée à être reçues directement par

le public. Elles vont de 150 à 291 kHz En France, quatre

radios émettent encore en GO : Europe 1, France Inter,

RMC et RTL. Les auditeurs français utilisent de moins en

moins les grandes ondes lui préférant la réception en

FM. Toutefois, les radios maintiennent leurs émetteurs

GO afin d'être audibles dans des zones où elles ne sont

pas diffusées en FM. Par ailleurs, le signal de France

Inter doit être maintenue pour des raisons stratégiques

: en cas de catastrophe majeure, la station publique

retransmettra les informations officielles des autorités

publiques sur son antenne.

|

| |

|

|

GRILLE DES PROGRAMMES

Une grille des programmes est l'agencement chronologique

des différents programmes d'une radio (émissions,

chroniques, journaux…). Dans la majorité des cas, la

grille est établie pour la saison (de septembre à juin)

mais peut connaître des modifications en cours de saison

pour des ajustements pratiques ou stratégiques. Les

radios peuvent aussi mettre en place des grilles

temporaires à l'occasion d'un évènement particulier

(manifestation sportive, élections…) ou de vacances. La

plupart des stations propose une grille spécifique

durant les vacances estivales. La grille des programmes

est établie par la direction de la radio et est pilotée

au quotidien par le directeur des programmes.

Illustration : capture d'écran de rtl2.fr par Peuleux

|

| |

|

|

HABILLAGE / HABILLAGE

ANTENNE / HABILLAGE SONORE

L'habillage antenne d'une radio se compose de différents

éléments sonores enregistrés qui donnent à la radio une

identité propre. Nous y trouvons ainsi des jingles, des

virgules, des tapis, des liners, des tops horaires… mais

cela peut aussi passer par le choix des voix qui vont

donner vie à ces éléments. L'habillage sonore est

intiment lié à la cible d'auditeurs visée par la radio

ainsi qu'à son format musical. L'habillage sonore est

aussi normalement lié à l'habillage visuel (logo, charte

graphique...) et au slogan de la station.

Illustration :

Richard Darbois, voix de l'habillage de NRJ |

| |

|

|

INDICATIF

L'indicatif (aussi appelé indicatif musical) est une

bande son diffusée au début d'une émission permettant

son identification rapide par les auditeurs.

Cette pratique existe depuis l'origine de la radio.

Parmi les indicatifs célèbres, citons :

- "Radioscopie" de Georges Delerue composée pour

"Radioscopie" de Jacques Chancel (France Inter),

- "Les routiers sont sympas" de Vladimir Cosma composée

pour "Les routiers sont sympas" de Max Meynier (RTL),

- "La fileuse" de Felix Mendelssohn pour "Le Masque et

la Plume" (France Inter),

- "Ouverture de Guillaume Tell" de Gioachino Rossini

pour "Carrefour de Lodéon" (France Inter puis France

Musique),

- "O Fortuna" de "Carmina Burana" composé par Carl Orff

pour "Arthur et les pirates" (Europe 1).

Illustration : pochette du

disque 45 tours "Les routiers sont sympa" (RTL) |

| |

|

|

INSERT TELEPHONIQUE

L'insert téléphonique permet de diffuser à l'antenne un

interlocuteur (journaliste, animateur, invité, auditeur)

qui est en liaison par téléphone. Pour certains directs,

les radios utilisent des interfaces qui rendent le son

si clair que l'auditeur peut penser que l'intervenant

est en studio. C'est par exemple le cas de Nicolas

Canteloup sur Europe 1 ou Laurent Gerra sur RTL

lorsqu'ils sont en tournée. |

| |

|

|

JINGLE

Le jingle est un élément de l'habillage sonore d'une

radio. De longueur variable, les jingles peuvent être

parlés ou chantés ou les deux. Leur fonction primaire

est d'identifié la radio. Ils peuvent aussi servir à

identifier l'émission, la chronique, le jeu ou

l'animateur à l'antenne. Parfois, les jingles incluent

des éléments publicitaires lorsqu'il y a un partenaire

commercial ou institutionnel. Certaines radios font

appel à des voix connues du grand public pour faire leur

habillage antenne, des voix d'acteurs et actrices

français à la voix très reconnaissables. Ainsi, Emmanuel

Curtil qui est la voix française de Jim Carrey et de

Matthew Perry (Chandler dans 'Friends") a été la voix de

Fun radio de 1994 à 1998 puis de 2002 à 2005. Patrick

Poivey, voix française de Bruce Willis, a habillé Rire &

Chansons, Fun Radio, Vibration, Voltage et Alouette FM.

L'une des voix les plus connues en France reste

actuellement celle de NRJ incarnée par Richard Darbois,

voix française d'Harrison Ford...

Illustration : Richard

Darbois, voix de l'habillage de NRJ |

| |

|

|

LIBRE-ANTENNE

La libre-antenne est un format d'émission radiophonique

consistant en une discussion entre animateur(s) et

auditeurs(s) sur un sujet spécifique. L'esprit qui

prédomine ce type d'émissions est la liberté de parole

et de ton. Selon les radios et/ou les émissions, les

sujets abordés peuvent tourner autour de l'actualité ou

de sujets plus personnels (problèmes psychologiques,

problèmes relationnels et affectifs, famille…). Elles

sont (sauf rares exceptions) en direct et sont souvent

programmées en soirée. Certaines libres-antennes ciblent

un public spécifique : les jeunes, les parents, les

familles de prisonniers, les sans-papiers…

Les premières

libres-antennes sont apparues en France à la fin des

années 1970 sur les radios pirates et se poursuivront

sur les radios libres dans les années 1980. Elles font

leur apparition sur les stations commerciales à ambition

nationale dans les années 1990.

La première

libre-antenne notable sur la bande FM française a été

diffusée sur Skyrock : "Bonsoir la planète" animée par

Mahler. Mais la libre-antenne a véritablement fait sa

révolution avec l'arrivée de "Lovin'Fun" animée par

Difool et Le Doc sur Fun Radio. L'émission aborde sans

tabou les questions de sexualité dès l'adolescence.

D'ailleurs, Fun Radio enfoncera le clou de la

libre-antenne de manière magistrale dans les années 1990

avec le duo Max et Génie ou l'émission "Max, le

StarSytem".

Toutefois, il ne faut pas oublier qu'avant

que le terme de "libre-antenne" rentre véritablement

dans le vocabulaire radiophonique, il y avait des

émissions de confidence qui utilisent les mêmes

ingrédients de base. Ainsi dès avril 1977, Macha

Béranger animait "Allô Macha" sur France Inter.

L'émission détient le record de longévité dans son

domaine : 30 ans et quelques semaines. D'ailleurs, les

émissions de confidences ont toujours le vent en poupe

auprès d'un public adulte en parallèle des

libres-antennes jeunes sur les musicales. Ainsi, depuis

1999, Caroline Dublanche anime "La libre-antenne" sur

Europe 1 avec un succès qui l'a élevé au rang d'émission

la plus écoutée en fin de soirée fin 2015.

Parallèlement, Evelyne Adam connaît un gros succès

d'estime sur MFM Radio en soirée.

Illustration :

"Lovin'Fun" sur Fun Radio

|

| |

|

|

LINER

Le liner est un élément de l'habillage sonore d'une

radio. A la différence du jingle, le liner ne comporte

qu'une voix sans fond musical ce qui permet de le

diffuser durant l'introduction d'un disque par exemple.

Illustration : cartouchier

Adeuxi |

| |

|

| |

LISTE DE LECTURE

Voir PLAYLIST sur

cette page |

| |

|

|

MARRONNIER

En journalisme, le terme marronnier désigne un sujet

d'information de faible importance sur un thème

récurrent qui vient meubler le journal ou la session

d'information dans une période creuse. Il s'agit souvent

de sujets simples et du quotidien et sans scoop ou

révélation notable. Le plus souvent, ils reposent sur

les témoignages de personnes rencontrées sur place.

Parmi les marronniers les plus fameux, nous trouvons :

la rentrée scolaire, les soldes, les départs en vacances

ou les préparatifs pour les fêtes de fin d'année. Ces

sujets sans valeur ajoutée d'un point de vue informatif

ont toutefois l'intérêt de renforcer le lien de

proximité entre le média et ses lecteurs / auditeurs

sans susciter de débat et sans choquer.

L'expression vient du fait que tous les ans la presse se

faisait l'écho de la même anecdote : aux premiers jours

du printemps, un marronnier à fleurs rouges fleurissait

sur la tombes des gardes suisses tués le 10 aout 1972 au

jardin des Tuileries (Paris) |

|

|

|

|

MATRAQUAGE MUSICAL

Le matraquage musical est un concept développé en radio

qui consiste à diffuser plusieurs fois par jour le même

disque à des heures différentes afin de s'assurer que

les auditeurs, quelque soit leur heure d'écoute, tombent

dessus. Le principe a été lancé par Lucien Morisse sur

Europe n° 1 au milieu des années 1950. Et le premier

titre ainsi diffusé plusieurs fois par jour serait

"Bambino" de Dalida dont il était amoureux.

Le concept a été repris par les radios musicales nées de

la libération de la bande FM et existe toujours sur de

nombreuses radios musicales. Le choix des titres ainsi

"matraqués" tient à la fois du choix des programmateurs

musicaux et des liens des stations avec les maisons de

disques. |

|

|

|

|

MEDIALOCALES

Médialocales est le nom donnée à la mesure d'audience

des radios au niveau locale. Publiée une fois par an à

destination des abonnés de Médiamétrie, cette enquête

donne les résultats d'audience de 97 agglomérations, 69

départements et 20 régions de France métropolitaine

(hors Paris et Ile-de-France).

Pour cela, l'institut

interroge des échantillons de population supplémentaires

à ses enquêtes nationales, 126 000 radios, par villes,

départements et régions.

Illustration : Médiamétrie

Pour aller plus loin...

126000 Radio, mode d'emploi

| Audiences |

| |

|

|

MEDIAMETRIE

Médiamétrie est une société française spécialisée dans

les mesures d'audience pour les chaines de télévision et

les radios. Elle opère aussi des études marketing dans

le domaine de l'audiovisuel. Depuis les années 2000, la

société a élargi ses activités à internet, aux loisirs

numériques et aux nouveaux médias.

Basée à

Levallois-Perret, elle a été créée en juillet 1985 alors

que le paysage audiovisuel était en pleine mutation :

développement des chaînes privées à la télévision et

développement de la bande FM. Médiamétrie assure depuis

des mesures d'audience qui se veulent indépendantes des

médias mesurées.

Pour la radio, Médiamétrie publie une

enquête trimestrielle avec des mesures nationale

d'audience. Baptisée "126 000 Radio", cette enquête se

base sur le sondage de 400 personnes par jour soit 126

000 personnes représentatives de la population française

de plus de 13 ans. Quatre enquêtes sont publiées par an

: janvier à mars, avril à juin, septembre à octobre et

novembre à décembre. Une cinquième basée sur 13 507

personnes de plus de 13 ans couvre les deux mois d'été.

Quelques semaines après les résultats nationaux,

Médiamétrie publie une enquête spécifique à Paris et à l'Ile-de-France qui de par leur

population représente un intérêt commercial stratégique

pour les radios. Pour ces deux sondages, Médiamétrie

publie un document synthétique accessible à tous, public

et médias. Seuls les adhérents peuvent disposer des

informations détaillées.

Médiamétrie propose d'autres

enquêtes au cours de l'année : Médialocales : l'audience

des radios au niveau local en France métropolitaine

(hors Paris et Ile-de-France).

Pour cela, l'institut

interroge des échantillons de population supplémentaires

par villes, départements et régions. Les résultats

publiés couvrent 97 agglomérations, 69 départements et

20 régions. Les résultats sont publiés une fois par an

au début de l'été mais ne sont accessibles qu'aux

adhérents.

Médiamétrie publie aussi

- Panel Radio : une enquête sur les

comportements et habitudes de consommation des français

mise en relief par les résultats d'audience. Cette

enquête permet ainsi de comprendre les transferts

d'audience entre station mais aussi les mouvements

d'audience au sein d'une radio sur plusieurs jours.

L'enquête est réalisée en deux vagues de sondage

(septembre-octobre et janvier-février) couvrant 23 jours

de consommation de la radio. Les résultats sont publiés

en octobre pour la saison précédente mais mais ne sont

accessibles qu'aux adhérents.

- Métridom : des mesures

d'audience dans les quatre départements d'outre-mer

français (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).

L'enquête basée sur un échantillon de 5 000 personnes

représentatives de plus de 13 ans par département est

publiée deux fois par an (janvier à juin et mi-septembre

à mi-décembre).

Outre l'audience, l'enquête étudie aussi

la notoriété des stations et les équipements de

réception des auditeurs.

Illustration : Médiamétrie

Pour aller plus loin...

126000 Radio, mode d'emploi

| Audiences |

| |

|

|

MENEUSE DE JEU /

MENEUR DE JEU

Spécificité d'Europe 1, les menueurs ou menueses de jeu

sont mis à l'antenne dès 1955 pour assurer une

continuité de l'antenne et pour participer à l'animation

de la grille aux côtés des animateurs et journalistes.

Le terme de meneur de jeu est créé par Louis Merlin,

l'un des fondateurs de la station. Au début, les meneurs

de jeu avaient un rôle plus proche de celui d'un

animateur assurant la présentation de tranche de 2

heures d'antenne. Ces voix ont pour consigne de

s'exprimer comme dans la vraie vie avec naturel,

simplicité, cordialité et non pas avec un ton pincé et

des textes lus comme à l'école.

Dans les années 1960, les menueses de jeu (qui n'ont

qu'un prénom et pas de nom de famille) viennent apporter

une touche de féminité au milieu des voix très

masculines des animateurs et journalistes.

Avec le temps, le rôle des meneuses de jeu (parlons au

féminin car il y a de moins en moins de meneurs de jeu)

devient le pendant des speakrines de la télévision

d'alors avec des interventions ponctuelles à l'antenne.

Toutefois certaines ont la chance d'être animatrices ou

coanimatrices à part entière selon les opportunités, par

exemple pour une émission estivale ou une émission

spéciale.

Aujourd'hui, le principal rôle des meneuses de jeu est

de donner l'heure, de promouvoir une émision ou un

invité à venir, d'annoncer ou désannoncer les disques,

de relancer les animateurs ou les journalistes,

d'assurer des transistions (par exemple entre une

émission est un fil rouge sportif), de lancer des jeux,

de relayer les messages des auditeurs ou de lire des

messages publicitaires... Parfois, les animateurs auprès

de qui elles officient leur laissent un rôle proche de

la coanimation.

Cet amoidrissement du rôle des meneuses de jeu a

participé à une certaine dévalorisation de leur statut.

De plus, dans les années 2010, Europe 1 a recruté

plusieurs animatrices en panne de micro pour tenir ce

rôle ajoutant à ce sentiment de perte de valeur du rôlr

de la meneuse de jeu. Toutefois, le poste reste

prestigieux pour la majorité des animatrices pouvant

accèder à ce rôle.

Parmi les meneuses de jeu les plus célèbres de la

station, nous pouvons citer Vivianne Blassel (des années

1970 à 1981), Maryse Gildas (de 1980 à 1996), Anne Perez

(des années 1960 à la fin des années 1980) ou Julie

Leclerc qui est à l'antenne depuis les années 1970 et a

accompagné les plus grandes voix de la station. RTL, la

grande conurrente historique d'Europe 1, a mis en place

des speakrines (terme aussi utilisé à la télévision) à

la notoriété historique et quotidienne moindre...

Illustration : Julie Leclerc sur Europe 1

Pour aller plus loin...

Entretiens avec... Julia Martin,

Sophie Gaillard, Ombeline | Biographie de... Maryse |

| |

|

|

MERCATO

Mercato est un mot italien signifiant marché.

Initialement utilisé pour désigner la période durant

laquelle ont lieu les transferts de joueurs de football

entre clubs, il est désormais utilisé pour parler des

transferts d'animateurs et de journalistes entre chaînes

de télévision ou stations de radio.

Illustration : visuel

"mercato" d'Histoire(s) radiophonique(s)

Pour aller plus loin...

Mercatos |

| |

|

|

MODULATION

D'AMPLITUDE (A.M.)

La modulation d'amplitude est un procédé de

radiodiffusion qui regroupe les bandes GO (grandes

ondes), PO (petites ondes) et OC (ondes courtes). A

tort, l'AM est souvent assimilé aux seules ondes

moyennes. L'AM permet une couverture plus large que la

FM avec une largueur de bande réduite. Elle occupe un

spectre limité à deux fois la fréquence maximum présente

dans le signale transmis contrairement à la FM. En

Europe, les radios publiques et commerciales émettant en

AM sont audibles en ondes longues (OL ou GO ou LW de 150

kHz à 281 kHz), en ondes moyennes (OM ou PO ou MW de 520

kHz à 1 620 kHz) en ondes courtes (OC ou SW sur 12

bandes de 2 300 kHz à 26 100 kHz). . Ces ondes sont

utilisées par les radios internationales diffusées à

travers le monde comme RFI. En Europe, la largeur de

canal dans les gammes d'ondes nommées plus haut est de 9

kHz. La qualité de la réception est assurée jusqu'à 1

000 km en moyenne fréquence ce qui permet de diffuser

par-delà les océans en bandes HF grâce à la propagation

des ondes par réflexion sur les couches ionisées de

l'atmosphère. La qualité sonore reste donc inférieure à

celle de la FM.

|

| |

|

|

MODULATION DE

FREQUENCE (F.M.)

La radio en FM utilise un procédé de diffusion en

modulation de fréquences dans la gamme des très hautes

fréquences (les VHF). La plupart des pays utilisent les

fréquences de la bande II de 87.5 à 108.0 MHz.

Toutefois, en France, les fréquences 87.5 et 108 MHz ne

sont pas attribuées par le CSA ce qui fait que les

fréquences FM vont en fait de 87.6 à 107.9 MHz. Les

canaux utilisés sont en général des multiples de 100

kHz. En modulation de fréquence, l'information est

portée par une modification de la fréquence de la

porteuse, et non par une variation d'amplitude. La

modulation de fréquence est plus robuste que la

modulation d'amplitude pour transmettre un message dans

des conditions difficiles. Pour les techniciens les plus

puristes, la dénomination "bande FM" est incorrecte

puisque la modulation de fréquence est possible dans

n'importe quelle bande de fréquences. |

| |

|

|

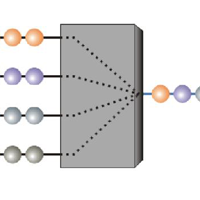

MULTIPLEXAGE

Dans le cadre de la radio numérique, une fréquence ne

correspond plus à une station mais à un bouquet de

station. Ce bouquet s'appelle aussi multiplexe. De ce

fait, le CSA lance désormais des appels à la concurrence

pour organiser le multiplexage comme il met en

concurrence les stations pour l'attribution des

fréquences. Ainsi le 15 janvier 2013, le CSA a validé la

candidature de la société Onde numérique en ce sens. Il

faut tout de même noté qu'avec le multiplexage, les

radios perdent une certaine forme d'indépendance

puisqu'elles ne sont plus maîtresses de leur diffusion.

Certains regrettent que la mise en place d'un opérateur

unique et commun à toutes les stations marque la fin de

cette autodiffusion qui avait permis le développement

des radios libres. |

| |

|

|

MUZICAST

Muzicast est une prestation opérée par la société

Yacast. La prestation consiste en une veille des

diffusions musicales en radio et en télévision mais

aussi dans les discothèques et sur le web.

Il en ressort des indicateurs, des études et différents

classements musicaux adaptables aux besoins des clients

utilisateurs. Ces outils orientent les programmateurs

musicaux dans leurs choix, les médias dans leurs

stratégie et les maisons de disques.

La veille se base sur un panel composé de plus de 200

radios françaises et européennes et d'une dizaine de

chaînes de télévision musicales.

Sur la base de cette veille musicale, Yacast propose des

classements dont le "Top 100" avec les 100 titres les

plus diffusés en France, le classement des nouveautés

diffusées en discothèques, le Top YouTube ou le Top

Shazam.

Illustration : Yacast

Pour aller plus loin...

Yacast |

| |

|

|

MUZICENTER

Muzicenter est une plateforme web opérée par la société

Yacast permettant aux maisons de disques de mettre à

disposition des médias et DJ leurs nouveautés musicales.

A côté des titres que souhaitent promouvoir les maisons

de disque, la plateforme permet aux diffuseurs d'accéder

à diverses informations : l'actualité de l'artiste, les

liens vers son site web ou ses comptes sociaux, les

dates de ses prochains concerts, une revue de presse sur

l'artiste, sa biographie…

Illustration : Yacast

Pour aller plus loin...

Yacast |

| |

|

|

NAGRA

Nagra est une marque d'enregistreurs sonores portables

professionnels utilisés en radio notamment par les

journalistes en reportage sur le terrain. Créée en 1950

par un ingénieur suisse d'origine polonaise, le terme

"nagra" signifie "il enregistrera".

La première version du Nagra révolutionne la manière de

travailler des journalistes de radio qui peuvent aller

surle terrain avec une appareil assez petit pour

réaliser des sons. Aujourd'hui, le Nagra est numérique,

multifonctions et est même utilisé au cinéma.

Illustration : France Inter

Pour aller plus loin...

Nagra |

| |

|

|

PAD

Un PAD est un élément prêt à diffuser. Cela peut

être une chronique, un flash d'information, des

pronostics hippiques, un horoscope, un point météo… Le

plus souvent un PAD est produit par une société

extérieure à la radio, une banque de programmes.

Illustration : A2PRL

|

| |

|

| |

P.A.F.

Voir PAYSAGE AUDIOVISUEL FRANCAIS sur

cette page |

| |

|

|

PAPIER

Terme emprunté à la presse

écrite, le papier est en radio l'intervention d'un journaliste ou d'un

chroniqueur en studio ou sous forme de reportage.

Illustration : matériel de reportage (c) Bbeam

|

| |

|

|

PART D'AUDIENCE

La part d'audience, aussi appelée part de marché, est le

critère de mesure de l'audience radiophonique qui

correspond à la part du volume d'écoute d'une station

par rapport au volume totale du média Radio. Autrement

dit, si l'audience globale de la Radio était un gâteau,

la part d'audience serait la part du gâteau revenant à

chaque station.

Illustration : Médiamétrie

Pour aller plus loin...

126000 Radio, mode d'emploi

| Audiences |

| |

|

|

PAYSAGE AUDIOVISUEL

FRANCAIS (P.A.F;)

Le PAF est l'ensemble des services audiovisuels français

ce qui correspond à l'ensemble des chaînes de télévision

et l'ensemble des stations de radio françaises. |

| |

|

|

PHONEUR

Le phoneur est un échange entre un journaliste ou

animateur en studio et un invité au téléphone. Dérivé du

mot "phone" pour téléphone en anglais, il s'oppose à une

intervention en face à face avec l'invité. |

| |

|

|

PLAYLIST

Mot anglais se traduisant en français par liste de

lecture, la playlist désigne en radio la sélection de

titres musicaux joués à l'antenne. Cette liste est

établit par un programmateur musical dans le cadre du

format musical de la radio. Elle évolue dans le temps,

le programmateur pouvant ajouter des nouveautés ou

remettre en rotation d'anciens titres ou bien en

retirer.

En français, playlist se traduit par liste de lecture.

Illustration : casting de l'album "Génération Goldman" |

| |

|

|

PODCAST OU PODCASTING

Le podcasting ou

baladodiffusion est un dispositif informatique

permettant la diffusion via Internet de contenus mis à

disposition des auditeurs pour une écoute libre.

Les fichiers sont accessibles selon les cas sur le site

web du diffuseur, sur son application numérique, via des

sites centralisateurs mais surtout via des applications

dédiées au podcasting. Le diffuseur peut proposer

l'écoute en ligne et/ou le téléchargement du contenu.

Dans le monde de la radio, il faut entendre par contenu

une émission, un journal, une interview ou une

chronique. A côté des contenus audio, certaines radios

proposent désormais une version vidéo lorsque cela est

possible. Si les radios proposent de réécouter une plus

ou moins grande partie de leur antenne via des podcasts

(ou balados), certaines proposent aussi à leurs

auditeurs des contenus disponibles exclusivement par ce

biais. Ce fut par exemple le cas de l'émission "De quoi

j'me mail ?" après l'arrêt de sa diffusion sur les ondes

de RMC.

Le podcasting a explosé avec le développement des

smartphones e la volonté croissante des auditeurs de

pouvoir réécouter des programmes ou bien de le faire

sans être prisonniers des horaires de diffusion à la

radio. Ainsi avec le podcasting, l'auditeur devient

acteur de son écoute.

Le terme anglais de podcast est attribué à Ben

Hammersley, journaliste à la BBC en 2004. Il est la

contraction de IPod, le célèbre baladeur numérique

d'Apple qui proposait ce type de service, et de

broadcast qui signifie diffusion en anglais. L'année

suivante le terme était validé dans le New Oxford

American Dictionary. Certains termes comme netcast ou

POD (pour program on demand) ont été lancés mais sans

succès. Le grand public a rapidement adopté le terme de

podcast d'autant plus que la société Apple n'a pas

contesté ce terme issu de l'une de ses marques

protégées. Le terme podcasting est plus utilisé en

Europe tandis que baladodiffusion est le terme de

substitution au Québec. Il est repris en France par

Radio France et quelques dictionnaires mais sans grand

succès auprès du public. Les suisses quant à eux parlent

aussi de podiffusion. |

| |

|

|

PODCAST NATIF OU ORIGINAL

Les radios qui proposent

leurs programmes en réécoute peuvent le faire avec une

écoute en ligne (streaming) ou sous forme de podcasts.

Mais afin d'enrichir leur offre et pour assurer une

présence différente sur le digital (sur Internet),

certaines radios ont développé des pogrammes uniquement

disponibles via leur site Internet ou des plateformes

d'écoute. Ces programmes ne sont pas diffusés sur les

ondes de la station (ou du moins pas dans un premier

temps).

Il peut s'agir de programmes réguliers ou de séries

évenementiels, tout est possible.

En France, le podcast natif est devenu un enjeu

stratégique vers 2017-209. France Culture y a trouvé de

nombreux nouveaux auditeurs tandis que France Inter et

Franceinfo se montrent très productives. Pour se

renforcer, Europe 1 a même mis en place une structure

dédiée, Europe 1 Studio. M6 Groupe s'est finalement jeté

dans le bain au printemps 2019 avec RTL Originals qui

produit des podcats natifs pour RTL, RTL2 et Fun Radio.

Même des locales comme Alouette sont entrées dans la

danse. |

| |

|

|

PIED

Le pied est le texte lu après la diffusion

d’un reportage en guise de conclusion.

Aussi appelé extro.

Illustration : matériel de reportage (c) Bbeam

|

| |

|

|

POP

Le pop est un bruit bref et désagréable pour l'auditeur

que la personne parlant dans un micro provoque en

ouvrant brusquement la bouche. En effet, en prononçant

des consonnes plosives comme P ou B, les mouvements

brusques de la bouche provoquent un déplacement d'air

qui vient frapper la capsule du micro produisant un

"pop". Pour limiter les pops, des bonnettes sont

généralement disposées sur les micros. |

| |

|

|

POTARD

Le potard est la version argotique du mot potentiomètre.

En radio, le potard est le bouton que poussent (ou

tournent selon le matériel) les réalisateurs pour régler

le volume sonore d'un élément mis à l'antenne. Ainsi

pendant une intervention avec un fond sonore, le potard

du micro sera vers le haut tandis que le portard pour le

fond musical sera plus faible. |

| |

|

|

PREEMPTION DE

FREQUENCE

Si les radios privées doivent en passer par le CSA pour

obtenir des fréquences, ce n'est pas le cas des radios

publiques. L'attribution de fréquences à des radios

publiques est de la compétence du Gouvernement. En

effet, l'Etat dispose d'un droit de préemption des

fréquences radiophoniques qui font partie du domaine

public. Ce droit d'usage prioritaire permet à un groupe

radiophonique public d'obtenir quasi-automatiquement une

fréquence libre.

Illustration : République française |

| |

|

|

PROGRAMMATEUR MUSICAL

Le programmateur musical est

la personne chargée d'établir la liste des titres

musicaux diffusés par la radio selon le format musical

de celle-ci et d'en définir le rythme de diffusion

(nombre de diffusion par jour, horaires de diffusion…)

ou parfois pour une émission spécifique.

Le programmateur pioche dans la discothèque de la radio

mais aussi dans les nouveautés musicales qu'il peut

recevoir des maisons de disque ou des artistes

directement.

Pour opérer ses choix, le programmateur musical d'une

radio s'appuie le plus souvent sur un comité d'écoute,

des auditoriums ou des panels d'auditeurs ou se fait

épauler par des animateurs formés à cette mission. Il

peut aussi travailler avec les animateurs afin de coller

au mieux à leur personnalité ou au style de leur

émission mais cela sans sortir du cadre imposé par le

format de la radio.

Dans le cas d'un programmateur musical dédié à une

émission musicale au concept spécifique, ce rôle est

souvent endossé par l'animateur lui-même.

Illustration : Dunaumoid

|

| |

|

|

PROGRAMMATION MUSICALE

La programmation musicale

est l'opération consistant à sélectionner les titres

musicaux diffusés par la radio selon le format musical

de celle-ci et à en définir le rythme de diffusion

(nombre de diffusion par jour, horaires de diffusion…).

La programmation musicale peut aussi être opérée pour

une émission en particulier.

Illustration : Dunaumoid

|

| |

|

|

PROGRAMME SERVICE

(P.S.)

Le P.S. est une

fonctionnalité du RDS permettant d'afficher le nom de la

station écoutée sur l'écran du récepteur. Le nom de la

station s'affiche en huit caractères alphanumériques.

Si la norme RDS prévoit que les caractères sont fixes,

des stations ont réussi à le rendre défilant pour y

faire passer des informations dynamiques. En France, SUN

le son unique (Nantes) a été la première radio à

l'utiliser avec Radio Classique.

A terme, le RDS proposa le Radio text, un service adapté

à la diffusion d'informations dynamiques.

Illustration : RDS |

| |

|

| |

P.S.

(PROGRAMME SERVICE)

Voir PROGRAMME SERVICE sur

cette page |

| |

|

|

PUISSANCE APPARENTE

RAYONNEE (P.A.R.)

La puissance apparente rayonnée est la mesure de

puissance d'un émetteur exprimé La puissance apparente

rayonnée est une mesure théorique standardisée d'énergie

des ondes radioélectriques émises par une antenne

exprimée en kilowatts ou watts. Elle résulte de la

différence entre les gains et les pertes d'un système de

transmission. La PAR prend en compte la puissance de

sortie de l'émetteur et les pertes dues aux lignes,

connecteurs, le gain et la directivité de l'antenne et

différences de niveau du terrain. Le CSA contrôle

régulièrement les émetteurs des stations et peut être

amené à les mettre en demeure en cas de dépassement. |

| |

|

|

QUOTAS

Afin de défendre la chanson française et l'industrie

française du disque, une loi institue des quotas de

chansons d'expression française aux radios. A

l'incitative du député Michel Pelchat, l'Assemblée

nationale a voté cette loi applicable depuis 1996. Elle

définit le volume de chansons françaises que les radios

doivent diffuser sur antenne ainsi que les créneaux

horaires de diffusion et les modalités pratiques.

Illustration : casting de l'album "Génération Goldman"

Pour aller plus loin...

Quotas de chansons

françaises |

| |

|

|

RADIO LIBRE

En France, dans les années 1980, un mouvement de

revendications réclame la liberté d'expression

radiophonique et de fin du monopole d'Etat en matière de

radiodiffusion. Le président François Mitterrand et son

gouvernement mettront en place une législation qui

ouvrira l'accès à la bande FM à des radios privées ou

associatives. Les radios issues de ce mouvement ont été

baptisées "radios libres". Le terme a par la suite été

repris par des radios associatives non commerciales se

réclamant de ce mouvement. Certaines radios libres ont

précédemment été des radios pirates mais pas toutes. Le

terme est aussi repris par certaines radios pour

désigner une émission de libre-antenne. |

| |

|

|

RADIO ASSOCIATIVE

Une radio est qualifiée d'associative si le statut

juridique de l'organisation éditrice est celui d'une

association.

|

| |

|

|

RADIO AUTOROUTIÈRE

Une radio autoroutière est une radio d'info trafic

dédiée à un axe routier spécifique ou à un ensemble

d'axes routiers ayant pour point commun leur société de

gestion. Les radios autoroutières émettent sur le 107.7

FM sur la majeure partie des autoroutes françaises grâce

à un réseau isofréquence synchrone.

Pour aller plus loin...

Les radios autoroutières |

| |

|

|

RADIO DATA SYSTEM

(D.A.B.)

Le RDS est un service de transmission de données en

parallèle des signaux audio de la bande FM. Le RDS a

pour principal avantage de permettre la continuité

d'écoute d'une station sans avoir besoin de changer de

fréquence lorsque l'on se déplace en voiture ou train.

Il faut toutefois que la station écoutée dispose de

fréquences dans les différentes zones traversées. Le RDS

permet également l'identification de la radio si le

poste de réception dispose d'un écran. Peuvent aussi

alors apparaitre des informations complémentaires

(messages textuels appelés radio text) et la possibilité

de passer automatiquement sur une radio autoroutière

pour un flash routier Le RDS a été développé à partir de

1974 par l'Union européenne de radio-télévision (UER) et

les industriels européens, à l'initiative de l'ORTF.

Illustration : RDS

|

| |

|

|

RADIO NUMERIQUE

TERRESTRE (R.N.T.)

La radio numérique diffusée par voie hertzienne et

terrestre est une évolution du mode de diffusion de la

radio comme la TNT (télévision numérique terrestre) l'a

été pour la télévision. Toutefois la radio numérique

peut aussi être diffusée par satellite ou Internet.

Quand la radio analogique hertzienne (en AM ou FM)

transmet le son sous forme d'un signal électrique tel

quel dans l'onde porteuse, la radio numérique envoie un

son numérisé, compressée et transmis en utilisant la

bande passante. La radio numérique présente plusieurs

avantages par rapport à la radio analogique : la qualité

du son est meilleure (son numérique de bout en bout) ;

la possibilité de diffuser plusieurs radios sur une même

fréquence du fait de la compression des signaux ; la

possibilité de véhiculer des informations associées

(titre et auteur d'un disque, informations

complémentaires…) ; la possibilité de diffuser le son en

multicanal. Mais elle présente aussi quelques

inconvénients : pour une bonne écoute, le signal

numérique doit être pleinement capté sinon la réception

sera interrompu alors qu'en analogique, il est possible

d'écouter même avec une réception dégradée ; pour

diffuser en numérique, les radios devront passer par un

multiplexeur, un prestataire technique chargé de

coordonner la diffusion de neuf programmes sur une même

fréquence En France, la législation relative à la

diffusion par voie hertzienne terrestre ou par voie

satellitaire en bande L ou en bande S prévoit plusieurs

normes de diffusion : T-DMB (terrestrial-digital

multimedia broadcasting) dérivée de la technologie DAB

(digital audio broadcasting) ou le DRM (digital radio

mondiale). Le DAB+ a été ajouté à la liste par décret

d'août 2013.

A partir de 2018, le terme de DAB+ est adopté

mondialement. En France, le terme DAB+ est préféré à RNT

pour éviter la confusion avec la TNT ou avec les radios

numériques diffusées sur Internet. |

| |

|

| |

R.N.T.

Voir RADIO NUMERIQUE

TERRESTRE sur cette page |

| |

|

|

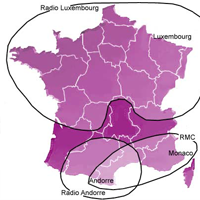

RADIO PERIPHERIQUE

En France, le terme "radio périphérique" désigne des

radios nées dans les années 1950 et émettant en France

sur les grandes ondes via un émetteur situé à l'étranger

en raison du monopole de l'Etat sur la radio jusqu'en

1981. Bien que l'émetteur soit situé de l'autre côté de

la frontière, les sièges sociaux et studios de ces

radios étaient bien situés en France. Ironie du sort,

ces radios qui contournaient légalement la loi pour

exister en France avaient souvent l'Etat français au

nombre de ses actionnaires via des sociétés publiques ou

parapubliques. La France compte actuellement quatre

radios pouvant être qualifiées de périphériques : Europe

1 (émetteur GO en Allemagne) Sud radio (émetteur GO en

Allemagne) RMC (émetteur GO à Monaco) RTL (émetteur GO

au Luxembourg) La France fût aussi baigné par les ondes

de Radio Andorre (depuis Andorre) et Radio Océan –

Atlantic 2000 (depuis l'Espagne), deux radios

aujourd'hui éteintes. Du fait de la localisation des

émetteurs, avant l'arrivée de la bande FM, les français

étaient plutôt à l'écoute d'Europe 1 et RTL dans la

moitié nord du pays, tandis que Radio Andorre et Sud

Radio se concurrençaient sur le quart sud-ouest et que

RMC régnait seule sur le quart sud-est.

Illustration : couverture des radios périphériques en

1947 (c) 100 ans de Radio

Pour aller plus loin...

Europe 1 | RMC | RTL | Sud

Radio |

| |

|

|

RADIO PIRATE

Une radio pirate est une station de radiodiffusion

émettant sans autorisation. Les radios pirates connurent

un essor important en Europe du nord au cours des années

1960. Il s'agissait alors généralement de radios

commerciales offshore s'opposant au monopole d'État sur

la radiodiffusion et émettant depuis les eaux

internationales, échappant ainsi en théorie, aux

réglementations en vigueur. Le phénomène toucha plus

particulièrement la France entre 1969 et mai 1981. Des

actions gouvernementales répressives et l'évolution des

législations, notamment avec la création du statut de

"radio libre" limitèrent progressivement cette pratique. |

| |

|

|

RADIO PRIVEE

Une radio est qualifiée de privée si son financement

n'est pas assuré majoritairement par l'Etat.

|

| |

|

|

RADIO PUBLIQUE

Une radio est qualifiée de publique si son financement

n'est pas assuré majoritairement par l'Etat. C'est le

cas des stations de Radio France, de RFO ou de RFI.

|

| |

|

|

RADIO TEXT

Le radio text est une fonction du système RDS qui permet

d'afficher sur la radio (si elle dispose d'un écran)

d'informations supplémentaire en plus du nom de la

station écoutée. Il peut s'agir du titre de la chanson,

de fréquences ou d'alerte info. Le système est peu

utilisé en France probablement du fait des équipements

vendus dans les magasins qui comportent rarement un

écran. Toutefois, le radio texte préfigure l'un des

grands avantages de la radio numérique qui pourra

multiplier les informations complémentaires.

En 2008, l'arrivée du RT+ a permis de structurer les

données transmises afin de les structurées par nature

lors de leur lecture sur des terminaux comme les

lecteurs Mp3-radio ou les smartphones.

Avant la mise en place du radio texte, des radios avait

détournée le PS (programme service) qui indique le nom

de la station pour y diffuser des informations autres

comme le titre du morceau diffusé.

Illustration : RDS

Pour aller plus loin...

RADIO DATA SYSTEM sur cette page |

| |

|

|

RÉALISATEUR

La réalisation en radio consiste

à mixer les différents sons (habillage, musique, écran

publicitaire…) les voix (micros, insert téléphonique,

sons…) à l'antenne. Selon les radios, la fonction de

réalisateur peut couvrir différentes réalités :

- Le réalisateur assure

sa partie technique pendant qu'un animateur intervient à

l'antenne. Ils peuvent échanger sur le déroulé de

l'émission, les auditeurs ou invités à prendre au

téléphone, le cadencement de l'émission, le calage des

écrans publicitaires… Il peut être aidé d'assistants

d'antenne ou de standardistes si besoin. C'est notamment

le cas pour des sessions d'information, des émissions

faisant appel aux auditeurs comme des libres-antennes.

- Le réalisateur peut aussi

être l'animateur, on dit alors que l'animateur

s'autoréalise. C'est le cas dans la plupart des radios

musicales sur les tranches musicales et dans les radios

associatives.

- Le réalisateur peut être

coanimateur de l'émission. Le fait de travailler en duo

ou en bande lui permet de pouvoir se concentrer sur la

technique pendant que son (ses) partenaire(s) parlent.

- Le réalisateur peut être un

chef d'orchestre. Comme au cinéma, il donne ses

consignes à un technicien qui œuvre aux manettes tout en

donnant des conseils ou des indications à l'animateur

hors antenne. C'est souvent le cas dans les radios du

service public.

Illustration : Nicolas Lejeune, réalisateur du

"Meilleur des réveils" de RFM (c) Peuleux

|

| |

|

| |

R.D.S.

Voir RADIO DATA SYSTEM sur cette page |

| |

|

|

RÉSEAU ISOFRÉQUENCE

SYNCHRONE

Afin d'émettre sur une même fréquence le long d'un

parcours autoroutier sans perturbation dans les zones de

recouvrement de deux émetteurs, un réseau isofréquence

synchrone peut-être mis en place. C'est notamment le cas

pour les radios autoroutières utilisant le 107.7 FM sur

la majeure partie du réseau autoroutier français.

Le réseau utilise des antennes directionnelles à faible

puissance et un décalage temporel pour synchroniser deux

émetteurs ayant ue zone de recouvrement commune.

Pour aller plus loin...

Les radios autoroutières | Le réseau isofréquence

synchrone |

| |

|

|

RESEAU RADIO

A l'origine, un réseau radio était le regroupement de

plusieurs radios locales sous un même nom, un même

format de programmes et un même logo. Avec l'arrivée des